時代考証

- 9世紀

- 唐風全盛期

- 10世紀

- 国風文化興隆期

- 11世紀

- 国風文化全盛期(摂関時代)

- 12世紀

- 強(剛)装束創案期(院政時代)

平安時代初期は、嵯峨天皇の弘仁9年(818)は、唐風文化(中国)の影響を受けていた時代でした。礼服・朝服に見られる装束でした。9世紀中頃(858~887)は、和様化の気運が高まる時代で、平安朝の中期に至っては、寛平6年(894)遣唐使が廃絶され、大陸の文化の輸入が途絶え、以後しだいに我が国独自の方向すなわち「和様化」になりました。

『小右記』正暦3年(992)9月1日

九月一日。(『胡曹抄』一・三四位袍無差別事による)明順真人、四位に叙す。袍を乞ふ。三品の袍を以て、四品に送ること、如何。然れども、之を遣はす。其の報に云はく、「近代、三・四位の袍、其の色、一同なり。又、最初に此くのごとき衣を着し用ゐる」と云々。仍りて驚き示す所なり。奇と為すこと、少なからず。

「小右記明順真人叙四位 乞袍 以三品袍送四品如何 然而遣之 其報云 近代三四位袍其色一同 又最初着用如此衣云々 仍所驚示 為奇不少」

寛弘3年(1006)

日不詳。(『胡曹抄』による)四位に叙する者、近代、三位以上の袍を着するを聴す。極めて奇しき事なり。

「叙四位者 近代着三位以上袍 極奇事也云々」

国風文化の発展により、平安末期(12世紀・鳥羽上皇(74代)の院政時代1129~1156)になると、威儀の整った装束の姿を好み、冠には漆を塗り、装束には糊を張りました。宮中と違い院御所では、比較的自由であったため、いろんな面で変化が現れます。装束も、束帯は重要な儀式のみになり、衣冠が通常の参内用として用いられ、直衣でも許可さえあれば、参内することができました。

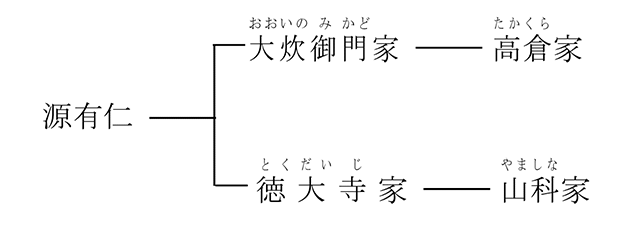

この威儀の整った装束を考案したのは、源有仁です。後に、この装束は、以前の装束より堅くなったので、強(剛)装束と呼ばれ、それより以前の装束は萎(柔)装束と呼ばれています。(※萎装束≒打梨装束、強(剛)装束=如木装束)

なお、装束ですが、装束≒衣服又は着物で、装束は衣服を束ねたものです。

強(剛)装束は、一人で着ることが難しいので着付ける人が必要になります。

束の着こなしとか、着付けの事を衣紋と呼びます。

着付ける人を「衣紋者」といい、前を「前衣紋者」、後ろを「後衣紋者」といいます。その技術及び知識等を整理するようになり、それが衣紋の道、すなわち「衣紋道」と呼ばれるようになりました。高倉流では特に装束を着けることを「お服を上げる」、解くことを「お服を下げる」といい、着る方を「お方」といいます。

鎌倉時代は、武家(武士)の勢力が増大します。装束は水干を着ました。鎌倉時代の後半には、日常(褻)は直垂を着ました。

室町時代の初期(足利尊氏の時代)は、新しい文化ができます。

装束は、中世を通じていくつかの変動を見ますが、15世紀後半、応仁・文明の乱(応仁元年(1467)5月26日~文明9年(1477))の時代には、宮廷の行事や儀式等も中絶し、装束にあっても衰退します。

江戸時代の19世紀前半(1800年代、光格・仁孝天皇の時代)に、宮廷の各種伝統行事等も復興(古制の復興)し、装束も平安朝以来の姿を考証し復元されるようになり、現在皆様が目に為る装束は、この頃に復元された形態の物で、皇室で用いられる装束類も同様です。

特に女房装束の再興は、享保7年(1722)以降で、天保13年(1842)~天保15年(1844)に現在の形式に近くなります。つまり天保14年に行われた御再興の頃から、現在皇室で用いられる形になっているのです。

高倉流と山科流について

衣紋の創始者は、後三条天皇(第71代)の孫、第三皇子輔仁親王の第一子源有仁(康和5年(1103)~久安3年(1147))であるといわれています。有仁公は花園左大臣と称され、古今の朝礼儀式に精通し、最も容儀を重んじた人で、天皇の重臣として衆望を一身に集めました。有仁公は久安3年(1147)2月13日に薨去し、その後、藤原師輔の第三子兼家の五世の孫・大炊御門経宗と藤原師輔の第六子公季の五世の孫・徳大寺実能に伝えられました。

大炊御門経宗に伝わった衣紋道は、その八世の孫・冬信に至り、継ぐ者がなく高倉家第18代永季(室町初期・1338~1392年2月18日)に所伝されました。それ以前に永季の兄範康は冬信の扶助役として衣紋奉仕をし、冬信から所伝されており、弟永季は高倉家を継ぎ、高倉家が衣紋道を世襲することとなりました。また第19代永行は、衣紋装束の研究に精一し記録書冊の整理等に努め、中興の祖として衣紋道を後世に伝えています。高倉家は、着装を主に、後に御服調進にも関与します。

徳大寺実能に伝わった衣紋道は、その子公親に伝わり、公親の猶子となった実教(1150~1277)がその後、山科家の祖となり、衣紋道は山科家に伝わりました。室町時代の初期の頃、当時(初代)内蔵頭(1346~1359)だった山科教言(1328~1409)に御服調進の宣旨があって、天皇、皇后以下、臣下に至るまで、山科家に於いて調製することとなり、これにより、山科家は御服調進を主に衣紋道も世襲するに至りました。

両家は、宮廷に於ける、衣紋道の流派として存続していくのです。

高倉流と山科流の相違について

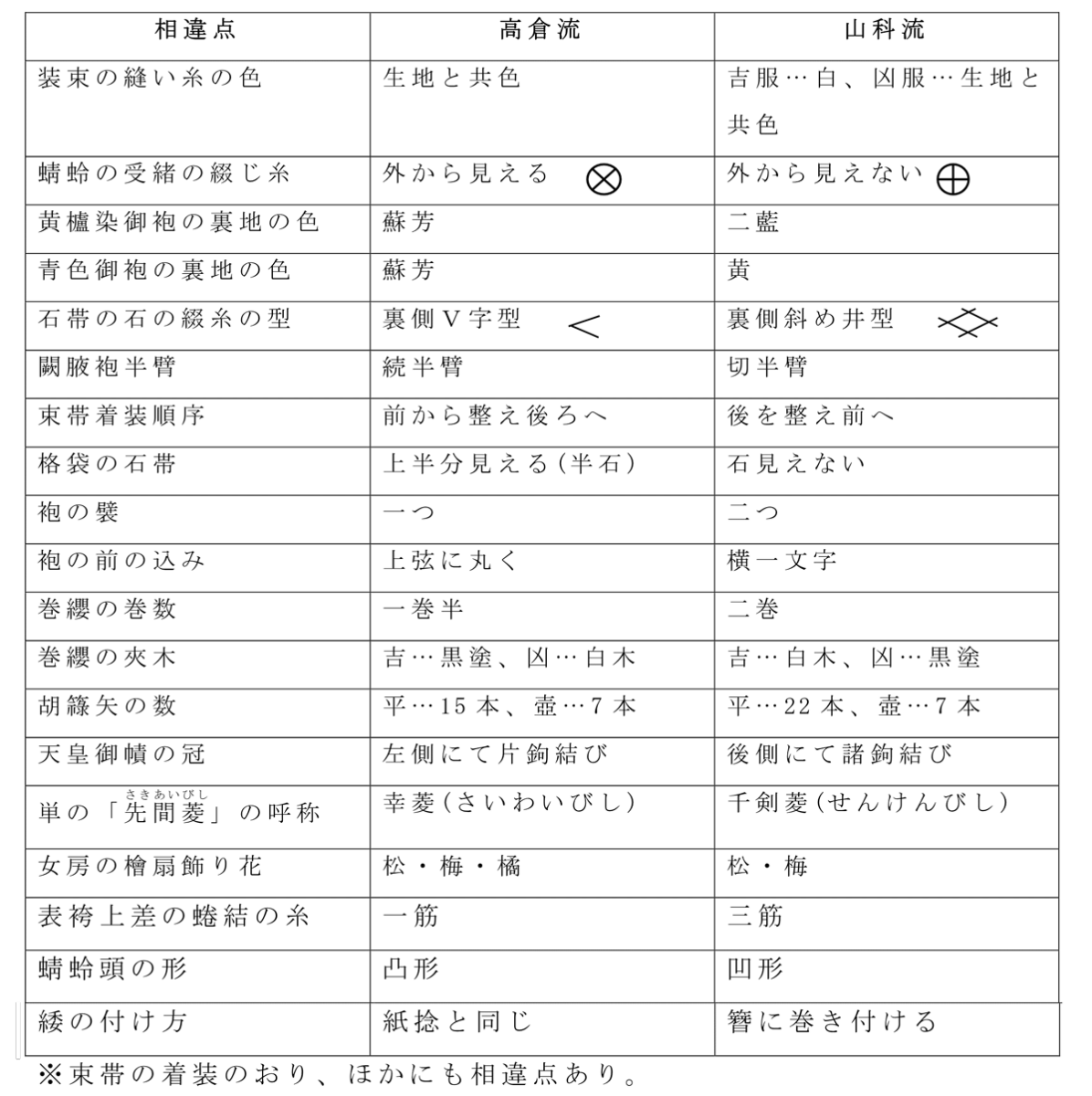

両派は、室町時代初期より違いが表れ、安土桃山時代を経て、江戸時代末期(古制復興)には現在のようになったといわれています。袍の襟を留める「とんぼ」を縫いつける糸の形〔外から見える(高倉流)、見えない(山科流)〕、石帯の綴糸の形、袖の取り方等若干の違いがあります。

高倉流は、着装を以って始まり、地味で簡素、実働的です。山科流は、御服の調進を以って始まり、華麗で優美な反面動きにくく、崩れやすい傾向があるといわれています。これは、本来着装としての「衣紋道」を高倉流が重んじ、山科流は晴れの装束としての「見た目の美しさ」を追求したところに違いが表れました。

双方同勤するのを常とし、後衣紋は高倉、前衣紋を山科が当たりました。

江戸時代には、天皇・公卿・堂上は山科家、院・将軍・武家は高倉家、即位式は山科家、大嘗祭は高倉家の担当となりました。

装束の色について

かさね色目

- 重色目……衣の表と裏のかさね(合わせ)

- 襲色目……装束上の衣のかさね(配色)

- 織色目……経糸と緯糸の色の違い(対比)

配色には、次のようなものがあります。

- 匂……同系統のグラデーション

- 薄様……グラデーションで淡色になり、ついには白になる配色

- 村濃……ところどころに濃淡がある配色

- 単重……夏物の裏地のない衣の重ね、下が透けるので微妙な色合い

その時期だけの色目数は約130種、四季通用は約66種(諸説あり)です。

襲色目を記したものとして、次のようなものがあります。平安時代末期頃には、配色が形式化されていました。

- 『満佐須計装束抄』(平安末期)……単・五衣

- 『女官飾鈔』(室町前期)……単・五衣・表着・小袿

- 『曇華院殿装束抄』(室町後期)……単・五衣・表着

禁色

- 古き禁色……黄丹・紫・蘇芳・緋

- 禁色七色……支子色・黄丹色・赤色・青色・深紫色・深緋色・深蘇芳色 (明治以降は黄櫨染・黄丹)

位袍

位袍とは、束帯や衣冠(単)など、着用者の位階に応じて袍の色が決められているもので、位当色といいます。

- 聖徳太子の冠位十二階(冠の色彩):推古天皇11年(603)

- 天武天皇の六十階(臣下四十八階)、服色

- 大宝律令(701)・養老律令(718)衣服令

一位:深紫 二位・三位:浅紫 四位:深緋 五位:浅緋 六位:深緑 七位:浅緑 八位:深縹 初位:浅縹 - 摂関期 紫が黒に

四位以上:黒 四位以上:黒 五位:緋 六位:(緑衫)縹

天皇の当色は白でしたが、平安初期(弘仁11年(820))に「赫黄」(中天の太陽の色)を真似た「黄櫨染」を天皇の位袍色と制定しました。軽めの儀式は渋めのグリーンの「青色御袍」とし、褻は白の御引直衣を用いました。

皇太子の当色は「黄丹」(中天に昇る明け方の太陽)です。

そのほか、「朱紱」は検非違使・弾正台の五位官人(裏地黄)、太政官五位官人(裏地蘇芳)の色とされました。

冬の料と夏の料

すべての装束には、冬の料と夏の料があります。年2回更衣を行います。そして、更衣の時期は4月1日(上半期)及び10月1日(下半期)で、現在は、立夏・立冬を以て夏の料と冬の料を使い分けています。

婚儀の装束

平安後期の婚儀の装束は、女性は袿(五衣)・小袿・長袴です(十二単ではありません)。

男性は、直衣か衣冠、『江家次第』には、嫁の家に行く時は布袴で、家では衣冠を着用しました。

布袴……指貫をはく以外は、束帯と同じ。石帯は無文丸鞆、太刀を帯びる時は野劔、または帯びない。春日詣で、少納言が細劔を帯びる(『小右記』)。

砧打ちと板引

強装束になると、砧打ちという技法(打加工)が生まれました。これは砧(木槌)で生地を叩いて艶を出す技法です。

また鎌倉後期以降は、板引という張の技法(張加工)ができました。艶と張の両方を得る技法です。漆塗りの板に蜜蠟を塗り、胡桃油を拭いて磨き、姫糊(米を煮て作る)を塗って布を張ります。乾燥したら引き剝がすと、光沢のある硬化した布になります。

鎌倉後期から室町時代には板引となります。昭和天皇の御装束にも見られます。

装束の種類

男子の服

- 束帯の類

- 縫腋袍、闕腋袍

- 衣冠の類

- 衣冠単、斎服、明衣、布衫

- 直衣の類

- 直衣(冠・烏帽子)、引直衣、小直衣

- 狩衣の類

- 狩衣、浄衣、麻浄衣、布衣、水干、半尻、褐衣、退紅、黄衣(おうえ)、雑色、如木、白張

- 直垂の類

- 直垂、素襖

- 格衣

- 舞人装束

- 唐装束

- 常装束、蛮絵装束、別装束

- 正装

- 縫腋袍、闕腋袍

- 略装

- 衣冠単

女子の服

- 五衣・唐衣・裳(十二単)

- 五衣・小袿・長袴

- 袿・袴、細長

- 水干、汗衫、舞衣

- 采女服

- 正装

- 五衣・唐衣・裳(十二単)

- 略装

- 五衣・小袿・長袴(小袿)

装束の物の具(付属の具)

威儀物として、檜扇、帖紙、また笏、冠、飾太刀があります。

また、重要な祭祀に用いる、魚袋・小忌衣・日蔭蔓があります。

神宮においては、木綿蔓(ゆうかずら)を冠の縁の回りに麻緒をまきつける後で諸鉤にくくる明衣の上から木綿襷(ゆうたすき)をかけます。

皇室の装束(御服)について

- 天皇陛下

- 御祭服、帛御服、黄櫨染御袍、御引直衣、御直衣、御小直衣、青御袍(明治以降なし。麹塵(黄緑))

- 皇后陛下

- 帛御服、御五衣・御唐衣・御裳、御五衣・御小袿・御長袴

- 皇太子殿下

- 斎服、黄丹袍、衣冠単、直衣

- 皇太子妃殿下

- 五衣・唐衣・裳、五衣・小袿・長袴、小袿・長袴、袿袴

- 御祭服

御神事用の御服中、最も清浄なる御服です。大嘗祭の悠紀・主基両殿の儀に着用します。 - 帛御服

御祭服に次ぐ御服です。即位礼の当日賢所大前の儀及び頓宮より廻立殿に渡御の時に着用します。 - 黄櫨染御袍

皇室祭儀を通じて、最も多く用いられます。宮中三殿の恒例祭祀、即位礼関係等の儀に着用します。 - 御引直衣

勅使発遣の儀に着用します。 - 衣冠

束帯の略装として用い、公事でない場合の参内に用いました。大祭等主要な祭祀に勅使、御代拝以下一般神職が着用します。

皇室で行われる祭儀は、御一代一度の即位の礼、大嘗祭を始め、賢所・皇霊殿・神殿即ち「宮中三殿」を中心として、行われる恒例、臨時のものがあります。

天皇陛下の御服は、御祭服(御束帯・御袍有襴)、帛御袍(御束帯・縫腋御袍)、黄櫨染御袍(御束帯・縫腋御袍)、御引直衣、御直衣、御小直衣、青御袍(明治以降なし)です。

御祭(斎)服(御束帯・御袍有襴)

御神事用の御服中、最も清浄にして神聖なる御服であって、純白生織りのままの絹地で作られます。御一代一度の大嘗祭の場合、悠紀・主基両殿の儀式に用いられ、年中恒例の祭祀中で、最も重大な新嘗祭の時のみに用いられます。御冠は御幘の御冠です。ただし、未成年の時は、これを供しません。

御幘の冠は、高倉流は左側にて片鉤結び、山科流は後ろ側にて諸鉤結びとします。

- 幘

- 白平絹、長さ6尺5寸(4尺8寸の説あり)、巾1尺2寸。

高倉流は、四つ折りにし、端を2寸内折にする。

山科流は、三つ折りにする。

帛御服(御束帯・縫腋御袍)

帛御服は、御祭服に次ぐ純白の帛(絹)の御服であって、御冠は御立纓の御冠です。ただし、未成年の時の御冠は空頂黒幘となります。

大礼の際、即位礼の当日賢所大前の儀及び頓宮より廻立殿に渡御の時に用いられるものです。そして、年中恒例の祭儀に用いられる場合はありません。

黄櫨染御袍(御束帯・縫腋御袍)

黄櫨染御袍は、皇室祭儀の恒例臨時を通じて、天皇陛下の最も多く用いられるもので、御祭服・帛御袍の純白に比べて、これは黄櫨染めであって、桐・竹・鳳凰・麒麟の地紋が表されている、天子に限り召される御服です。(ただし、未成年の時は、闕腋袍、空頂黒幘です)この黄櫨染御袍は、宮中三殿の恒例祭祀の大祭及び小祭を始め、御成年式、大婚式、立太子式の場合に用います。

また、大礼の場合には、三殿に期日奉告の儀、即位後大一日賢所御神楽の儀、即位礼及び大嘗祭後神宮に親謁の儀、ことに即位礼当日紫宸殿の儀にもこの御服を召されます。

江戸時代末期の孝明天皇の頃までは、即位礼には、古来唐制による礼服即ち言うところの袞冕十二章の御服を召されました。御頭上には、五色の玉を以って飾る冕冠をかぶり、御身には袞衣を召されます。袞衣は表衣と裳からなり、表衣(赤色の礼服)には、袞龍と呼ばれ両袖に龍の縫い取りがあります。日・月・七星・龍・雉(華虫)・山・火・虎と猿(宗彝)の八章、裳には藻・粉米・斧(黼)・己(黻)の合わせて十二章を附せます。

御引直衣

御引直衣は、裾を引かれるからこのように言うのであって、古来天子御一人に限る御服です。大礼の場合、神宮、神武天皇の山陵、前帝四代の山陵に対する勅使発遣の儀にのみお召しになるものです。掛緒は紫の組緒、現在は紙撚です。袍は、冬は白固地綾小葵文、裏は紫又は二藍です。夏は二藍縠織三重襷文で、年齢に応じて、40歳までは二藍、それ以上は縹でした。

御直衣

御直衣は、大礼以外に臨時に行われる神宮、山陵への勅使発遣の儀にお召しになります。大嘗祭前2日の御禊にもお召しになります。また、宮中恒例の祭祀には、神武天皇祭及び先帝祭の当夕方行われる、御神楽の儀にお召しになり、毎月1日の旬祭(1月1日は除く)御親拝の場合にもお召しになります。

御小直衣

御小直衣は、御直衣よりも略儀の御服です。毎年6月、12月の節折、又は宮中より神宮及び神社に御奉納になる御霊代御覧の場合にもお召しになります。大喪の後、一周年祭の翌日行われる御禊の儀にもお召しになります。

女性皇族の装束

皇后宮の御服は、帛御服、御五衣・御唐衣・御裳の御服、御五衣・御小袿・御長袴の御服です。

袿袴は、明治になって定められました。明治13年(1880)勅任官夫人の宮中参内装束として定められ、明治17年(1884)高等女官や高等官夫人の宮中服として制定されました。さらに大正4年(1915)改正され、着用の用途と身分で定められました。明治の規則では、礼服・通常礼服・通常服の3種類でしたが、大正の改正では、礼服・通常服の2種類になりました。

礼服は、袿の下に単を着て、檜扇を持ちます。通常服は、単を略し、扇はぼんぼり扇を用いました。

日本服飾史《女官袿袴礼服》参照

日本服飾史《女官袿袴通常服》参照

束帯の構成

- 縫腋袍

- 冠(立纓・垂纓)、大口、表袴、単、衵、下襲、裾、袍、石帯、剣、平緖、垂、襪、履、帖紙、檜扇、笏

- 闕腋袍

- 冠(巻纓)、老掛(緌)、大口、表袴、単、衵、下襲、裾、半臂、忘緒、袍、石帯、剣、平緖、垂、襪、履、帖紙、檜扇、笏、弓、胡簶(ころく)(平胡簶・壺胡簶)、挂甲、肩当、摂腰、裲襠、脛巾

衣冠の構成

- 衣冠単

- 冠(垂纓)、単、奴袴(差貫)、袍、履、帖紙、檜扇、笏(祭儀)、紙捻

単のない場合は組緒(紫:勅許)、諸鉤に結び、帖紙はなし。冬は末廣、夏はかわほり扇(夏扇) - 雑袍勅許

- 勅許があれば直衣で参内を許される。中納言以上及び大臣の子と孫、ただの三位以上ではだめ。

十二単の構成

(17~20㎏) 小石丸は40%ぐらい

五衣・唐衣・裳……髪上具、帯、長袴、単、五衣、打衣、表着、唐衣、裳、襪、履、帖紙、檜扇

装束の構成

冠

冠制の創定は、推古天皇の御代を以って初めとします(推古天皇11年(603)「冠位十二階」の制)。

孝徳・天智・天武・持統の4期に亘り逐次改正されて、天武天皇11年(682)には、案無理による身分制度を廃止しました。そして文武天皇の大宝令(701年)に至って確定したのです。

「十六葉菊の繁紋」の冠は、大正天皇の時からです。

黒い羅を以って作る「文羅」文様を織り出して羅を張った「有文冠」と文様のない「無文冠」があります。五位以上は有文、六位以下は無文を用いました。

応仁の乱によって「文羅」の技術は失われましたが、江戸時代の貞享4年(1687)の大嘗祭に、冠全体に文様を刺繍して散らした「繁文冠」が用いられたことで、冠の文が復活しました。五摂家以外の公家は、五摂家の門流でなければ繁文を使うことができませんでした。また、冠も小さく、被るというよりは載せる感じであるため、紙撚(紙捻・掛緒)で固定しました。

衣冠・直衣の場合は、紙撚(掛緒)ではなく組緒を用い、勅許により紫の組緒を用いることができました。

石帯

装飾として貴石類を帯に10個、上手に1個付けます。

長さは帯60~70㎝で上手は帯より約10㎝長く、紐は短い方は上手の長さ、長い方は上手の約1.5倍です。

- (白)玉……御料。白石・宝石

- 瑪瑙……四位以上

- 犀角……五位。茶色亀甲に似ている

- 烏犀角……地下。黒っぽい。蝋石(ろうそくの光沢灰色。淡い緑色)

- 巡方……晴の儀式に用いる

- 丸鞆……日常に用いる

- 通用帯……どのような用途にも使用

天皇……玉無紋巡方(神事)

公卿……玉有紋巡方・玉有紋丸鞆(節会・行幸等)、玉無紋丸鞆(日常・帯剣等)

関白……瑪瑙巡方(行幸等)

四位……瑪瑙丸鞆(舞人の臨時祭・日常)

四位・五位……犀角巡方(節会・行幸)、犀角丸鞆(日常)

六位・地下・検非違使等……烏犀角(日常)

装束調製の面で、高倉流と山科流のどちらなのか、一目で区別がつくのは、襟(首上)を留める「とんぼ」を縫いつける糸の形です。

大帷

装束の下に着る衣のひとつで、汗を取るために着る帷です。汗取りともいいます。

その形は単とまったく同じで、こぶりで短いものでした。単と異なり麻布を用います。中世にはその名のとおり、夏だけ単にかさねて着たものでしたが、のちに四季を通じて衣紋を保たせるために着用し、通例、夏は赤、冬は白帷でした。色目には古くから白、萌黄、香(『玉葉』)、藍、摺、紅、赤(『山槐記』)、浅黄(『枕草子』『玉葉』)などがありました。

武家では、糊を強くひいた白布で仕立て、単の直垂の下に重ねて着た衣です。衣紋を正しくするために、正式の場合に用いられました。形状は、衽がなく端袖のあるもので、直垂とほぼ同型で胸紐のないものです。

公家では室町時代より、衵、下襲などを略して、この帷に下襲と単の襟をつけ、あるいは単の袖の生地を端袖として縫いつけ、これらを重ねたようにみせかけたものをいいました。形状は、衽がなく(近世には衽のあるものもある)、前述のように単の生地の端袖のあるもので、武家の大帷に似た形をしており、そこから派生した可能性が高いです。室町後期の記録に、単の襟の貸し借りの記事があるのは、大帷に縫いつけるためのものです。なお単には端袖がないから、大帷のほうが単より裄が長いです。最古の遺品は上杉神社所蔵の室町末期のものですが、その形状は近世のものと変わりません。ついで林原美術館に江戸時代初期のものがあります。近世では、冬は白い麻で作り、襟に表白裏黒の下襲の生地と紅単の生地を重ねて縫いつけ、袖に紅単の生地を足します。夏は薄紅の麻で作り、襟に紗の下襲の生地と紅単の生地を重ね、袖に紅単の生地を足します。

なお、賀茂祭においては近年までこの大帷が用いられましたが、最近は裄を単と同じにしたものが使われています。

胡簶(ころく)

平胡簶と壺胡簶があります。

平胡簶は、平たい箱に扇形に矢を配します。矢は、高倉流は15本(落し矢1本)、山科流は22本(落し矢2本)、櫛形の板の内側に間塞(まふさぎ)という紙を差し込みます。

負い方は、高倉流が右高、山科流が左高です。

現在、間塞の色は、左近は白(鷲羽)、右近は赤(鷹羽)を使います。また、年齢により色が違いました。若年は赤、壮年は上側が赤・下側が白、老年は白です。

壺胡簶は、楕円形の筒に矢を入れます。矢は7本(落し矢1本)です。

※狩胡簶≒箙

奴袴

指貫と指袴を総称して呼びます。衣冠・直衣・小直衣・狩衣・浄衣・童直衣・半尻などに用います。下括と上括と吊上げ式があります。

東宮の童直衣には、紫窠霰浮織の奴袴です。親王の童直衣には、亀甲臥蝶丸、亀甲菊八菱、亀甲です。衣冠・直衣には雲立涌で、若年は浮織で濃く、壮年は固文で淡く、年齢を重ねるごとに文様は大きくなり、最後は無紋になります。

身分によっても異なり、摂政・関白は雲立涌で、袍には家の異文を用います。

大臣は、家の異文を用います。

公卿は大臣と同じです。四位以下は袍以外は同じです。若年は浮織鳥襷紫地、壮年は藤丸(八藤)紫地、さらに縹や白と、年齢を重ねるごとに色が変わります。

一般の殿上人は紫平絹を用い、地下は浅縹平絹を用います。 なお、差袴(切袴)は、丈を足の長さでとめます。

大口

表袴の下にはく袴です。生地は幅四巾で、生地は平絹、色は紅です。近世は、天皇の内々の姿として、白小袖と紅大口の姿があります。また、夏と冬の区別はありません。

表袴

表は白、裏は紅染の平絹です。強装束になると、裏の平絹を板引としました。公卿は八藤の丸の文様で固地綾、若年は窠に霰の浮織、殿上人・地下は無文白平絹で、夏冬の区別はありません。

現在の皇室では、皇族が窠に霰の浮織、黒袍着用が八藤の丸の文様で固織か。

単

裏のない一重の衣です。単の色は原則として紅色です。単は肌着でした。夏冬の区別がありましたが、平安後期からはなくなりました。室町時代には、大帷という名の夏に着る袖と襟に単を付けた物ができました。

下襲

袍の下に着ました。裾がついてあり、長く引きます。身分が高いほど長いものでした。鎌倉時代以降、別裾となります。

衵

下襲と単の間に着ます。

裾

下襲と一緒に使用しました。本来は下襲の後身頃を長くしたものでしたが、扱いが面倒なので、やがて裾だけを切り離して、紐を付けて使うようになりました。これを別裾といいます。逆に本来の形式のものを続裾といいました。身分が高いほど長くものです。続裾は、踵(かかと)からの長さでいいます。別裾は腰あてからの長さでいいます。裾が短いのを纔着(著)といいます。

袍

縫腋袍と闕腋袍があります。束帯・衣冠の袍には、色の規定があり、色で着る人の位階を表します。公卿の位袍の中、紫は深紫から黒紫へ、さらに限りなく黒になりました。六位以下は、緑一色となり、緑衫といいます。

緑が退色すると青になりやすいことから、二つの色は曖昧でした。

平安初期の弘仁9年(818)の位当色は、臣下は、深紫一位、浅紫二~三位、深緋四位、浅緋五位、深緑六位、浅緑七位、深縹八位、浅縹初位でした。

平安中期になると、一位~四位は黒、五位は深緋、六位以下は緑衫となりました。

摂関時代に現在の色になり、四位以上が黒色(紫色が濃くなる)、五位緋色、六位以下は縹色となります。

ただし、検非違使・弾正台・太政官(外記・史)は朱紱(浅緋)でした。

扇

男性の檜扇は25橋ですが、四位・五位・六位は23橋でした。長さは1尺1寸です。

女性の檜扇は39橋で大かざし、五節舞姫の檜扇は38橋で、長さは1尺1寸です。

そのほか、子供用として横目扇(23橋)があります。

女性用の檜扇は彩色(吉祥の画)で、蝶や小鳥の要、飾花(錺)、6色の左右撚糸を蜷結びにしてあります。

飾花は、松・梅・橘が高倉流、松・梅が山科流です。

橋数は8の倍数から増減1となっています。

檜扇以外の扇として、蝙蝠扇、中啓、末広、褄紅、雪洞があります。

笏

長さ1尺3寸で、材質はイチイ、フクラ(モチノキ)、シイ、カシなどでした。律令では、象牙の牙笏でした。

正規には板目ですが、柾目もあります。

天皇は上下とも方形で、神事の時は上円下方形のものを用いました。臣下は上下とも円形で、儀式の時は上円下方形のものを用いました。

石帯に差す時は、下から入れます。

帖紙

重ねた紙を折り畳むから「たたみがみ」で、訛って「たとうがみ」、さらに略して「たとう」となりました。檀紙や鳥の子紙を用いますが、15歳までは紅の薄様で、その後25歳までは檀紙に金銀の箔を散らしたもの、それ以後は白檀紙を用いました。

現在、両陛下には小菊紙という小さい和紙を挟み懐紙といいました。48枚。

衣冠には用いませんでした。

※鳥の子紙……雁皮とコウゾから作る紙、淡い黄色。

沓

朝服には履をはきます。平安時代には浅沓をはきました。

弘仁14年(823)からは、武官が礼服の時の鞾を朝服に使用しました。鞾は黒い革製の深沓で、元来騎馬用のものでした。平安後期(強装束)からは、鞾に漆を塗り固いものにした儀式用の履物となりました。

天皇は挿鞋という錦を張った浅沓形式のもので、殿内の履物として用いました。

飾太刀(かざたち)

儀式の折に使用します。公卿は梨地蒔絵螺鈿で宝石の飾りがついています。殿上人は梨地蒔絵、金具は金装で、盛儀以外は蒔絵細太刀です。また六位以下は黒漆塗銀装細太刀を用います。

飾太刀は平緖で腰に吊して帯びます。これを「佩く」といいます。平緖の地色は紫緂、青緂、紅梅緂などがあります。

衣冠、直衣では太刀の緒は丸緒を用います。垂は袍の襴の下と同じ高さです。衣冠は、野太刀(衛府太刀)を用います。葵鍔に毛抜形の金具を装い、公卿は梨地又は沃懸地に蒔絵か螺鈿金装、殿上人も同じ銀装、六位以下は黒漆塗銀装を用います。

※蔵人は、必ず参内には束帯を着用しました。六位に至るまで、禁色が許されます。有文、極﨟は浮織の麹塵袍で、六位闕腋纔着の束帯に準じた服です。また、蔵人を職事と称します。

衣紋者の心得

衣紋を着装するにあたり、衣紋者の心得があります。

- 事前に装束を点検しておくこと。補修等の必要があれば事前に済ませておくこと。

- 装束の置き様は、袍を一番下にして、裾・下襲・衵・単・表袴・大口の襟先を東か南へ向ける。石帯・笏・檜扇・帖紙は別に置く。冠・太刀はまた別に置く。

- お方は東面または南面を向いていただく。

- 糸・針・鋏のほか、冠の掛緒の予備を用意すること。

- 冠の掛緒を結ぶ時は、お方の頤(あご)に紙をあて、鋏が肌に触れないようにすること。結び目約5分。

- お方を揺らさず、押さず、息などがかからず、迅速かつ丁寧にお服を上げること。

- 後衣紋者は、裾などを踏まぬようにすること。

- 袍を収める時は、首上の蜻蛉はわなに掛けないこと。

- 裾の取扱いで、石帯の上手に掛ける場合は、四位は裾を縦に二つに折り二段に、五位は一段に、三位は掛けずに自身の左手にて、ひながしらを持つ。

以上がおおむねの心得です。

衣服令(いふくりょう・えぶくりょう)について

我が国では神功皇后の新羅征討の後、応神天皇の時代に初めて朝鮮との交通が開け、その後、次第にその交流の範囲が広まり、支那大陸方面にまで及び、平安朝の中期に至るまで、その間実に六百有余年で、歴朝を通じて各方面にわたり、それらの文化は滔々として我が国に輸入されたのであります。我が国の服飾界も影響を受けて、唐制の模倣は、大宝の制となり、その衣服令において、礼服、朝服、制服の制定を見るに至ってその完成を告げたのであります。礼服は大嘗祭、元旦及び即位の大礼に際し、五位以上の儀服として、平常では朝賀のみに着用するので、平安朝中期からは、朝賀が廃されて小朝拝になってからは即位の時のみの服となりました。朝服は有位者が朝参の服として、制服は無位の官人及び庶民の服として定められたのであります。

大宝・養老令の服制

701年(大宝元)制定の新位階にともなう服色は、持統朝改定のそれを継承したものでした。同年制定の大宝令、718年(養老2)ころ制定の養老令における服制はその衣服令に見られます。それによれば王臣の服制は礼服・朝服・制服が定められています。

神事服について

神事に用いる服制については、別の制があり、即ち斎服、帛衣、明衣、浄衣、襅、小忌衣、青摺衣等です。後には、束帯、衣冠、狩衣、布衣等をも神事服として使用するようになったのであります。

明治維新となると、各方面にわたり欧風がはいり、明治5年(1872)に洋服が採用されて大礼服及び礼服の制を布せられたのであります。それと同時に衣冠を祭祀専用の服とし、翌6年、狩衣、直垂、浄衣を衣冠の代用服とされたのであります。ここに於いて平安朝以降千年間持続慣用して来た装束の類は、悉く一変して神事専用の服となったのであります。

皇室では、現に皇后宮を始め、女官等神事服として装束が採用されており、「装束」とは、古く平安朝に発達した我が国特有の男子服、女子服に対する総称であって、現在主として、神事服に採用されているものであります。また、即位礼その他の儀礼にも採用されています。現在用いられている装束の範囲は、宮中の制、神宮神社の制、旧神道各派の制であります。

宮内庁京都事務所での衣紋の歴史について

京都は、千年の都として平安時代より天皇を中心とした宮廷文化の地として、故実を尊び、有職に生きたのが宮廷に奉仕する人たちでありました。有職故実を京都に残すために京都御所に勤務する人たち、あるいは京都の人たちは、伝統を代々受け継いできたのであります。衣紋道もその一つであります。

特に明治以降皇居が東京に移りましたが、明治39年(1906)に主殿寮(とのもりょう・しゅでんりょう)京都出張所に衣紋講習会が設置され、両宗家により、三勅祭及び御大礼等の衣紋者の養成が行われました。

御大礼は明治、大正、昭和と京都御所で行われました。その折に職員は、衣紋の着装等に奉仕し、伝統を守ったのであります。

参考文献

- 源雅亮『満佐須計装束抄』 平安末期

- 長崎盛輝『新版 かさねの色目』青幻舎 2006年

- 鈴木敬三『有職故実辞典』 吉川弘文館 1995年

- 八束清貫『装束の知識と着装』 明治図書出版 1962年