宮廷文化サロン

-

天皇が奉仕される宮中の祭祀(一)概要と年始・毎旬毎朝の拝礼

- 宮廷文化サロン

京都宮廷文化研究所特別顧問 所功

現在の宮中祭祀の概要 皇室の祭祀は、多くが皇居吹上御苑の御所に近い「宮中三殿」において営まれます。その内容は天皇や皇室のための私的な祈願ではなく、国家・国民全体のため(さらには世界・人類のため)に祈りを捧げられるものです...

-

歌会始の来歴とその意義

- 宮廷文化サロン

京都宮廷文化研究所代表理事 久禮旦雄

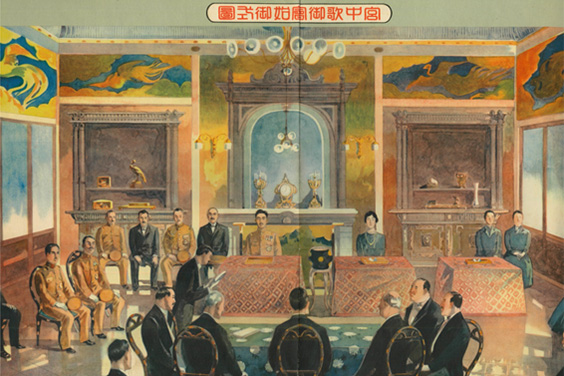

新年恒例の歌会始の儀が、今年(令和7年=2025)も皇居・宮殿「松の間」で行われた。歌会始は例年、1月15日前後に行われていたが、今年は天皇皇后両陛下が阪神・淡路大震災30年追悼式典にご出席される関係で、1月22日の開催...

-

馬具

- 宮廷文化サロン

編纂 岡本和彦

馬具の装飾 鞍(くら)橋(ぼね)(前輪(まえわ)・後輪(しずわ)・居(い)木(ぎ))・四緒手(しおで)(鞖(しおで))・馬氈(ばせん)・力(ちから)革(がわ)・鐙(あぶみ)・腹帯(はるび)(白布)・肌付(はだつけ)・切付...

-

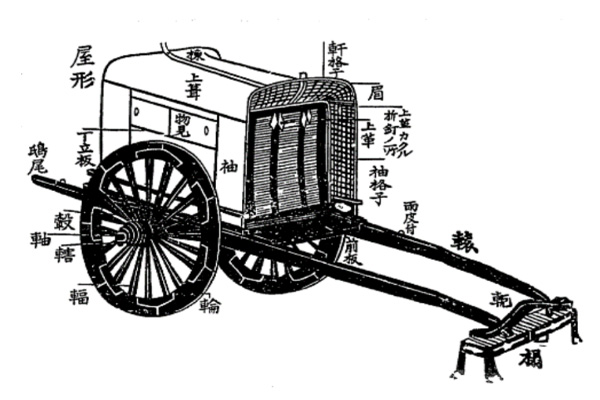

牛車(御所車)

- 宮廷文化サロン

編集 岡本和彦

牛車(網代庇杏葉車)は、御所車とも呼ばれ、現在は賀茂祭(葵祭)の折に使用されています。

-

東山天皇御即位図屏風(装束関係)

- 宮廷文化サロン

編集 岡本和彦

東山天皇御即位式図屏風より装束の考察

-

東山天皇御即位式・霊元上皇御譲位行列図屏風の摩訶不思議

- 宮廷文化サロン

編集 岡本和彦

「東山天皇御即位式・霊元上皇御譲位行列図屏風」の場合は、六曲一双になります。この一双の屏風に描かれている内容は、古制の復興とは程遠い内容であり、結論としては、全体に寛永有職(応仁・文明の乱以降の混迷した有職)の影響を受け...

-

胡簶(やなぐい/ころく)

- 宮廷文化サロン

編集 岡本和彦

胡簶は本来、兵仗の具ですが、衛府の官人が、儀仗に用いましたが、のち実用を離れ装飾性が高く威儀化しました。主に行幸供奉に用いました。

-

十二単の変遷

- 宮廷文化サロン

京都宮廷文化研究所研究員 津田大輔

いわゆる十二単は、謎に包まれた装束です。その正式な名称も誕生の経緯もわかりません。平安時代には「女房装束」「裳(も)唐(から)衣(ぎぬ)」などと記されますが、いずれも正式名称ではありません。現在は「五(いつつ)衣(ぎぬ)...

-

葵祭を観るにあたって

- 宮廷文化サロン

岡本和彦

葵祭は賀茂御祖神社と賀茂別雷神社の例祭で、古くは「賀茂祭」、または「北の祭り」とも称し、平安中期の貴族の間では、単に「祭り」と言えば葵祭のことをさしていました。葵祭の行列を王朝風俗とか平安装束という表現がされていますが、...

-

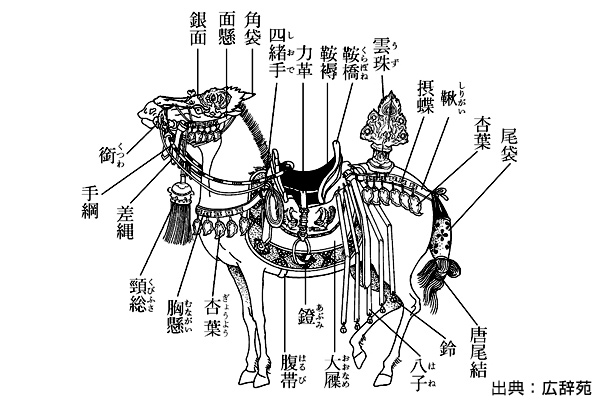

唐鞍(鞍橋)組み方

- 宮廷文化サロン

編纂 岡本和彦

日本の和鞍(大和鞍)に対して中国風の鞍を唐鞍と称しました。 唐鞍は、飾馬(かざりうま)といい独特の装飾をつけた馬に使用されたましたが、後世は廃れ儀式・祭礼の行列等に用いられました。