「中華帝国」と周辺諸国との関係

ヨーロッパでは、10数年前(平成16年)から「欧州連合(EU)」に新しく中東欧10か国が加わり、全25か国の大所帯となった。面積は日本の10.5倍強(約400万平方キロメートル)、人口は日本の3倍弱(約4億5500万人)という(但し最近、英国が脱退している)。

しかし、それでもアジアの中国は、大陸部だけで(台湾を除く)面積約960万平方キロメートル強(EUの2.4倍近い)、人口約13億人強(EUの三倍近い)といわれる。

この広大な中国は、すでに3千年以上前から高度な文字文明などを持っている。そのせいか、東アジア世界の最先進国と自負して、周辺の国々を未開な東夷・南蛮・西戎、北狄と見下す“中華”意識が根強い。この「中華帝国」は、秦漢の昔から周辺の国々に文物を朝貢させ、封爵=官位などを授与して勢力下に置く“華夷体制”を形づくってきた。

日本列島(特に九州)の小さな国々(後の郡に相当)も、すでに弥生時代より、そのような体制に組み込まれていたようである。現に、西暦57年、後漢の光武帝から倭の奴国(福岡県那珂郡あたり)の国王に授けられた金印に「漢委奴国王」とあり、また239年、魏の明帝から倭(邪馬台国)の女王卑弥呼に賜った称号に「親魏倭王」などと見える。

ここにいう「倭」(その中の奴国や邪馬台国など)は、北九州にあったと考えられる。しかし、そこから早く出て南九州に拠点を移し、さらに畿内へ遷った大和の王権も、またその王権により統一されていく大和=日本全体も、中国から東夷の「倭国」と称されている。当時、その中心に立つ大王(後の天皇)は、中国皇帝に朝貢して「倭王」の地位を認められることが、外交の要諦だったのであろう。

「倭の五王」に符合する天皇

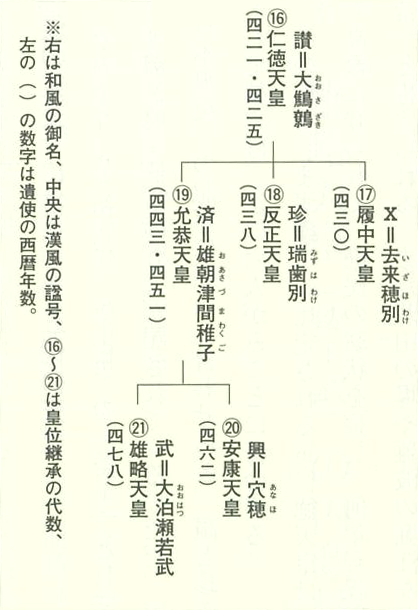

そのような大和朝廷(倭王権)の「倭王」として、中国南朝の『宋書』東夷伝(倭国条)などに「讃・珍・済・興・武」の5人が記されている。ただ、田中卓博士(皇學館大学名誉教授)の指摘されるごとく、これを『古事記』『日本書紀』の記事に照らし合わせると、讃と珍の間に一人欠落している可能性がある。それをXとして補えば、次の6人がみごとに符合する。

このうち、まず讃王=⑯仁徳天皇は、即位後まもなく、難波の高津宮(大阪市法円坂)の高殿に登られて、庶民の窮状を察し、何年も課税を免除して民生を豊かにされたので「聖帝」と称えられた。また茨田の堤や難波の堀江などをつくって、大阪平野の開発に努められ、さらに中国の南朝で宋が東晋に代わると、直ちに使節を送っておられる。

ついで、Xの⑰履中天皇は、大和の磐余稚桜宮(橿原市)に王宮を戻し、「内蔵」をつくられたが、短命で終わっている。その弟の珍王=⑱反正天皇は、河内の丹比柴籬宮(松原市)に王宮を遷しておられる。

続いて弟の済王=⑲允恭天皇は、大和の遠飛鳥宮(明日香村)に王宮を遷し、氏姓の混乱を正すため「盟神探湯」を行ったことで知られる。451年、宋から「使持節都督倭・新羅・任那・加羅・秦韓・慕韓六国諸軍事、安東大将軍」の称号を授けられている。

しかしながら、この三兄弟の後を継いで、石上(天理市)の穴穂宮に王宮を奠めた興王=⑳安康天皇の時は、宋の孝武帝から「安東将軍」の称号しか認められていない。

「ワカタケル大王」の実像

ところが、最後の武王=㉑雄略天皇は、泊瀬(桜井市)の朝倉宮に王宮を遷して、内政も外交も積極的に進められた。御名を「若健」=「幼武」と称する。

この天皇は、恐ろしいほど気性の烈しい方だったと伝えられる。たとえば、前帝の安康天皇が眉輪王のために殺害された。すると、それを知った弟の雄略天皇は、眉輪王だけでなく、その弑逆に同調していると疑われた他の兄たちも皆殺しにしている。そのうえ、「誤りて人を殺すこと衆き」ことが知れわたり、天下の人々から「大だ悪しき天皇なり」(『日本書紀』)と非難されたという。

しかしながら、同時に愛情のこまやかな王者でもあったことは、『万葉集』の編者が巻一の冒頭に掲げた「大泊瀬稚武天皇」の御製歌「こもよ みこもち……」(恋愛歌)からも窺われよう。

また、不思議なエピソードであるが、葛城山へ狩猟に登って、天皇と容貌のよく似た人と出くわし、あわや乱闘になりかけた。けれども、お互いに名乗り合い、その人が実は「現人之神」(人の姿で現れた神)である「一言主神」(葛城の一言主大神)であることが判った。そこで、天皇は態度を改めて神に丁寧な言葉づかいをされ、その神も天皇を丁重に見送ったところ、それを知った人々から「徳有します天皇なり」(同上)と称賛されたという。

このような両面を併せ持つ天皇の内政上における治績としては、葛城氏などと手を組んで勢力を伸ばされた。それとともに、機織の巧みな秦氏を集めて「太秦」の姓を賜り、また製陶に長じた土師氏を集めて「贄土師部」をつくるなど、生産力の集中に努めて国家財政を充実させ、初めて「大蔵」を設けられたという。

なお、それまで丹波に祀られていた御饌神(食物神)の豊受大神が伊勢(外宮)に遷されたと伝えられているのも、この御代である。

一方、外交面においては、日本に背いた新羅を何度も攻められたが、成功するに至っていない。ただ、高句麗の侵入によって一旦滅びた百済には、求められて救援に乗り出し、その再興を助けている。

さらに昇明2年(478年)、中国南朝の宋へ使いを送り、高句麗を除く朝鮮南部諸国に対する日本の優位を認めてもらおうとされた。その結果、宋の皇帝から、あらためて「使持節都督倭・新羅・任那・加羅・秦韓・慕韓六国諸軍事、安東大将軍倭王」という高い称号を授けられている。

ところで、この倭王武から宋順帝あてに奉った上表文(『宋書』所載)には、「昔より祖禰(祖先)、躬ら甲冑を環き、山川を跋渉して寧処に遑あらず。東は毛人(蝦夷)を征すること五十五国、西は衆夷(熊襲など)を服すること六十六国、渡りて海北(朝鮮半島)を平ぐること九十五国」と、大和朝廷の祖先が代々東奔西走して国内を統一し、朝鮮諸国まで進出した実績が、堂々たる漢文で記されている。

また、九州熊本の江田船山古墳と関東埼玉の稲荷山古墳から出土した太刀の銘文に「獲加多支鹵大王」(ワカタケルオオキミ)と刻まれているが、この大王は「幼武命」=雄略天皇と認められる。これらを見ても、その当時(5世紀中頃)、大和朝廷の統治が九州にも東国にも及び、広汎な統一国家が形成されていた状況を知ることができよう。

参考までに、埼玉県行田市の稲荷山古墳から出土した太刀の銘文の一部を書き下し文で示そう。

「辛亥年(471年)七月中、記す。乎獲居の臣の上祖、名は意冨比危、(子孫七代中略)世々杖刀人の首と為て奉事し来りて今に至る獲・加多支鹵大王の寺(廷)斯鬼(磯城)の宮に在り。吾(獲・居)天下を左治し、此の百錬の利刀を作らしめ、吾が奉事の根原を記す也。」

補注 雄略天皇と葛城氏の関係を示す極楽寺ヒビキ遺跡

極楽寺ヒビキ遺跡は、奈良県御所市、金剛山の東麓の扇状地にあり、平成16年度(2004)の橿原考古学研究所の発掘調査によりその存在が確認された。極楽寺ヒビキ遺跡も含まれる南郷遺跡群は、この地域の縄文時代から室町時代まで及ぶ複合遺跡であるが、特に古墳時代中後期の生産工房や導水施設、倉庫群や居住地域などが知られる。近くに南葛城地域最大の古墳である室宮山古墳が存在していることから、この地域の有力豪族である葛城氏との関係が指摘されている。

室宮山古墳の被葬者は、『日本書紀』の神功皇后紀・応神天皇紀・仁徳天皇紀に登場する葛城襲津彦と推定されている(『日本書紀』が引用する、百済系渡来人による記録とされる『百済記』では「沙至比跪」)。『日本書紀』神功皇后5年3月条には、襲津彦が漢人を連れて朝鮮半島から帰国したという記事があるが、南郷遺跡群の中に存在する南郷角田遺跡から、大陸系の技術による大規模な生産工房で、膨大なガラスや金属が出土していることは、この記述を裏付けるものと言えよう。

極楽寺ヒビキ遺跡は二つの建物と複数の塀、濠などにより構成され、特に「建物1」と称された大型の四面庇付き掘立柱建物が重視されている。その中心の建物(身舎部分)は板状の柱により支えられていたことが柱痕からわかるが、このかたちは、先述した室宮山古墳出土の大型家形埴輪とほぼ一致する(現在、神戸大学黒田龍二研究室による極楽寺ヒビキ遺跡の復元建物模型が橿原考古学研究所附属博物館ロビーに展示されている)。濠からの遺物が少なく、建物の建て替えの形跡もないこと、高坏など供膳具の出土が多いことから、この地域の有力豪族(葛城氏)の特別なマツリゴト(政治・祭祀)の場であったのではないかと推測されている。

更に興味深いのは、この「建物1」の柱痕すべてから焼土が検出されていることで、これはこの建物があるとき、火災により焼失し、その後建て直されなかったことを示している。そのため、発掘当初から考えられていたのが、『日本書紀』が安康天皇紀から雄略天皇紀にかけて記述する当時の皇位継承争いとの関係である。

『日本書紀』は、当時の朝廷の内部抗争の中で安康天皇を弑した眉輪王が、葛城氏の円大臣のもとに逃げ込み、円大臣は眉輪王を追いかけてきた大泊瀬皇子(のちの雄略天皇)に対して娘と宅(屯倉)を献上することを申し出たが、大泊瀬皇子は聞き入れず、円大臣も眉輪王もその邸宅ごと焼き殺し、その後、ほかの皇族との争いにも勝利して即位したと記している。以後、葛城氏からは大臣が出ず、その勢力が衰えていったことが読み取れるのであるが、極楽寺ヒビキ遺跡に残る火災の形跡は、『日本書紀』が記述する事件が実際に起こった可能性が高いことを物語っているのである。(久禮旦雄)

参考文献

- 奈良県立橿原考古学研究所「御所市極楽寺ヒビキ遺跡現地説明会資料」(平成17年2月26日)

- 北中恭裕・十文字健「極楽寺ヒビキ遺跡の調査概要」『日本考古学』13巻21号(平成18年)

- 奈良県立橿原考古学研究所『奈良県文化財調査報告第122集 極楽寺ヒビキ遺跡』(奈良県立橿原考古学研究所、平成19年)

- 平林章仁『謎の古代豪族 葛城氏』(祥伝社新書、平成25年)