馬具の装飾

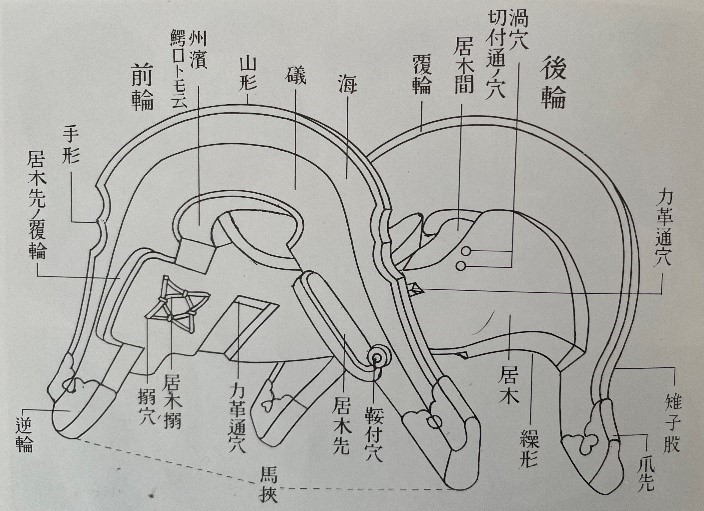

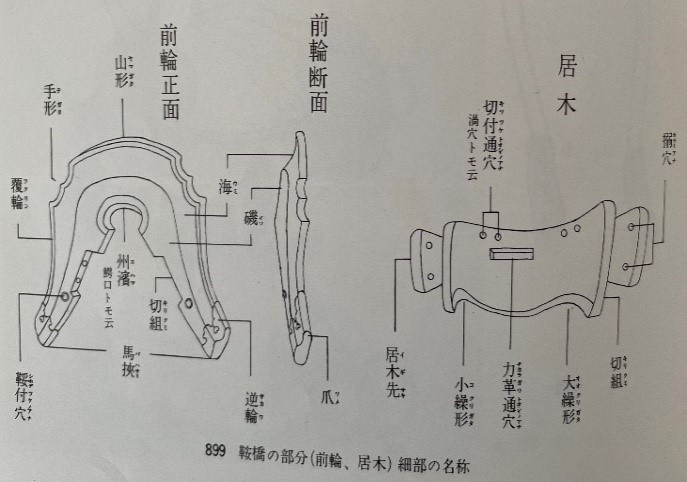

鞍橋(前輪・後輪・居木)・四緒手(鞖)・馬氈・力革・鐙・腹帯(白布)・肌付・切付・障泥・轡・手綱・差縄・助け(立聞)・三懸[面懸・胸懸・尻懸(鞦)]

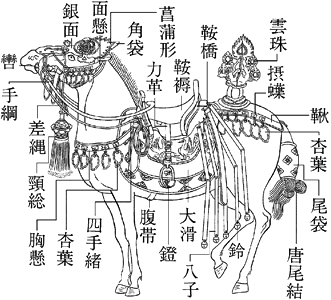

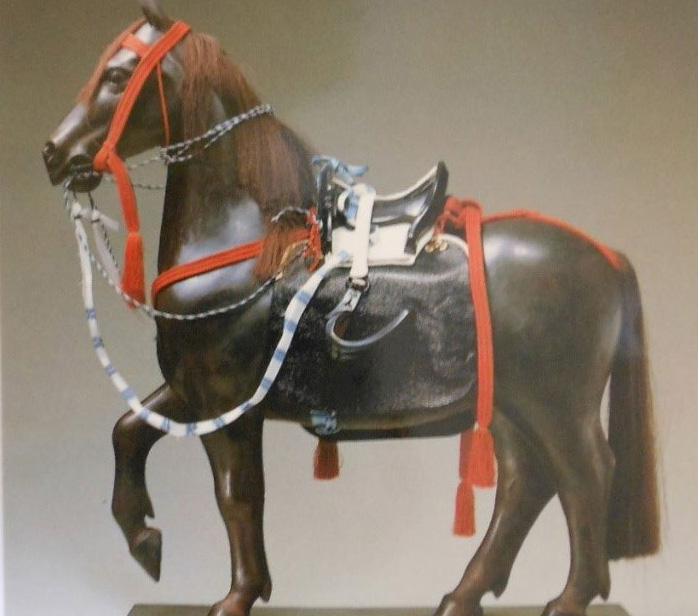

飾馬

牽馬として唐鞍をつけて独特の装飾をした馬。後世は廃れ儀式・祭礼などの行列に使われました。

鞍橋・居木に八子10本と鈴・四緒手・表敷(鞍褥)・表腹帯・力革・鐙(輪鐙)・銀面・角袋・尾袋・雲珠・頸総・大滑・革鞭・杏葉(胸に7個、鞦に10個、面懸に10個)・摂蝶(三懸の面に装飾として蝶型の金具をつけます。胸懸13個、鞦に18個、面懸に10個)・餉付に10個(もと、餉を結び付けたところからいう)、鞍の後輪についている紐。手綱(緂染)・差差縄・引差縄・鞭・靫負搦(からみ)・鞍覆がついています。

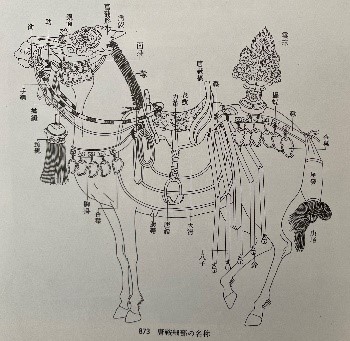

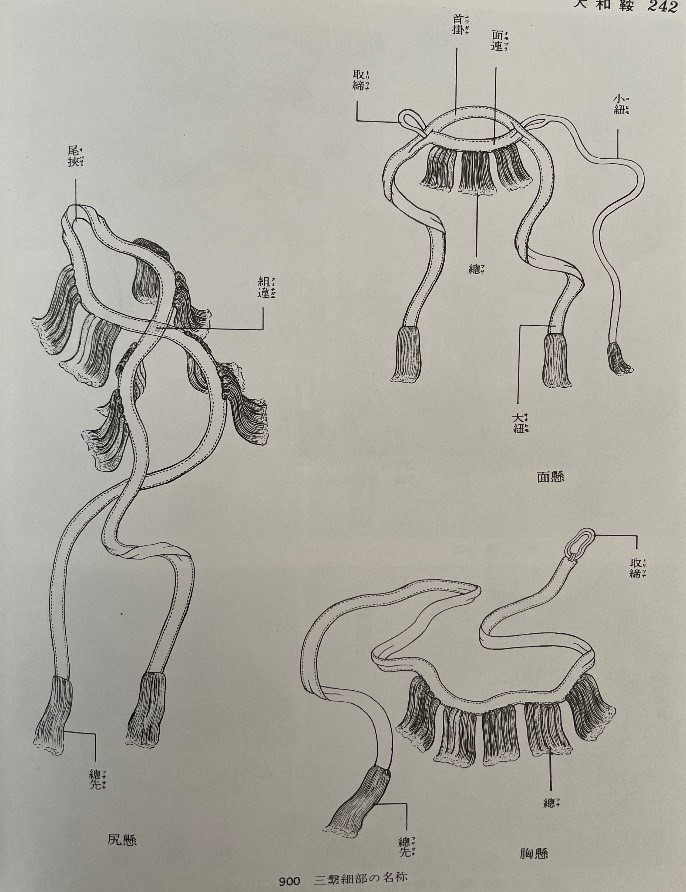

移馬

左右馬寮から出す官馬で移鞍をつけます。供奉する武官や祭儀のおり舞人等も用いました。下級官人も用いました。神馬を乗尻(騎手)に移すことから呼ばれています。三懸は、厚総と違い辻総(総尻懸の一つ)を用い、尻懸の組み違えの前後に総をつけ、胸懸も間をおいて総をつけたものです。簡素な総尻懸で、殿上人、また地下では検非違使の所用でした。

乗替馬

必ず乗換の馬が必要であり、少なくとも一人あたり4、5匹の馬を用意するのが常です。名馬は必要な時以外には牽馬としていました。

引副馬

献上等の時の装具等をつけない裸馬です。

引馬

身分の高い者の予備の馬です。鞍等の装具をつけた乗替馬と同じです。大名・貴人などの行列で、鞍覆をかけ、飾りたてて連れ歩く馬です。

主な鞍(和鞍)の種類

和鞍(大和鞍)・飾鞍(唐鞍)・移鞍・軍陣鞍・水干鞍・作鞍(大坪鞍)・鏡鞍・蒔絵鞍・青貝鞍・赤漆(黒漆)鞍・張鞍・覆輪鞍・女鞍

大和鞍(和鞍)

晴儀の時に用いる鞍です。鞍橋が漆地に蒔絵螺鈿等が使われています。韉には切付と肌付の二枚重ねで、切付には虎、豹の毛皮を用い、障泥を切付と肌付の間に差し込み取り付けます。武官は、鞍橋の前輪に手形を設けて、鞍壺を深く仕立てます。これを軍陣鞍といいます。力革には、虎、豹の毛皮の貫鞘で包みます。三懸は厚総で、手綱と腹帯には緂染を用います。

倭鞍、和鞍ともいい、唐鞍に対し、日本の鞍飾りを総称したものをいい、鞍だけを指す場合もあります。

唐鞍

日本の和鞍(大和鞍・倭鞍)に対して中国風の鞍を唐鞍と称しました。唐鞍は、飾馬といい独特の装飾をつけた馬に使用されましたが、後世は廃れ儀式・祭礼の行列等に用いられました。

唐鞍は鞍橋の構造そのものが和鞍(倭鞍)と異なり、幅広い居木に前輪・後輪からなります。麻緒に赤の韋革を巻き、革緒を作ります。

『延喜式』にも見られ、すべてを唐風に飾った鞍という所からきています。奈良時代から平安時代に天皇の行幸に従う高位の公卿や勅使の馬等に使用されました。

水干鞍

公家の略装の乗用であり、下級の官人が用いました。また、常乗用に公卿、殿上人等も用いました。鞍橋は蒔絵で鞍壺は浅く仕立ててあります。軽快で優美に作られていました。室町時代以降広く普及しました。

略儀の時に使用した鞍飾りの総称、鞍だけを言う場合もあります。江戸時代には、武士も水干鞍を使用するようになりました。鞍橋は、蒔絵があります。鞍壺を深く仕立てた軍陣鞍に変わって近世は水干鞍が用いられました。

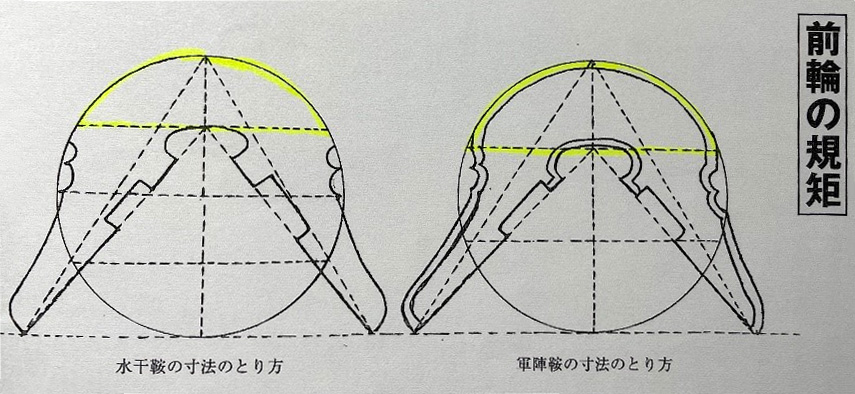

軍陣鞍

平安時代から大和鞍の形式を踏襲しており、鞍壺が水干鞍に比べて深い、前輪後輪が肉厚で堅固であるので、甲冑を着用して使用するのに適合していたので、軍陣鞍と称します。特徴として、前輪に手形が設けられ手綱をかけたり、乗り降りに手をかけました。

前輪の山が水干鞍より高く、居木が水干鞍より低く鞍壺が深い位置にあります。

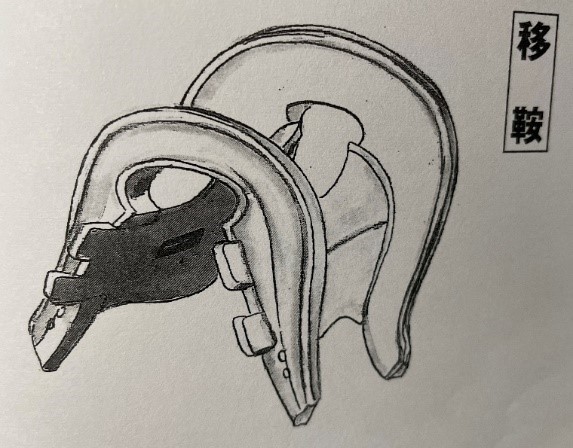

移鞍

左右馬寮や諸衛府の官人たちが、儀式や供奉の時に使用しました。鞍と鞍飾りの総称です。神馬を直ちに乗尻に移すので移鞍といいます。公家も公務には用いました。鞍橋は、黒漆、螺鈿等で、韉(肌付と切付)は、赤革に紺青の雲龍を描き、大滑は斧形で繧繝錦の縁があります。三掛(懸)は辻房(垂の間があいている)で、手綱は糸組を用います。腹帯は白布(神馬用)です。

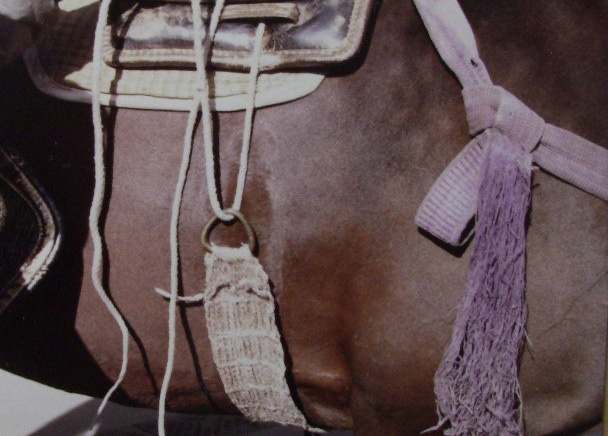

頭絡は、水付(立聞)に内側から入れます。

障泥の紐は向かって右側を20㎝ぐらい長くします。

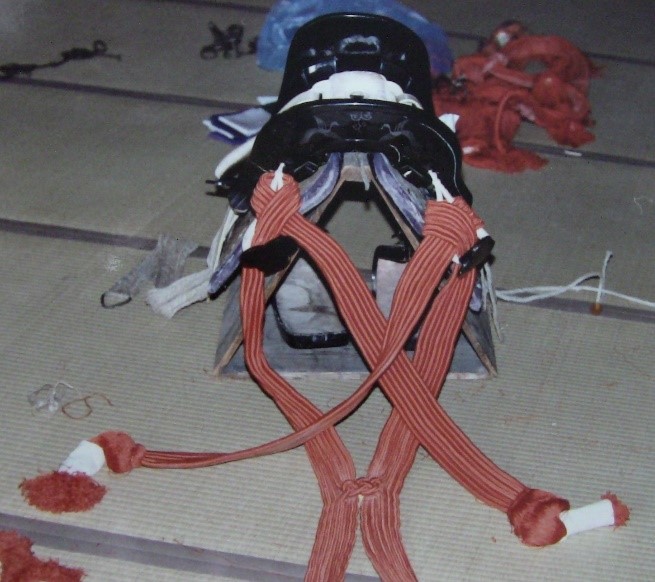

四緒手(鞖)

胸懸・尻懸(鞦)・障泥の緒を結びつけるものです。

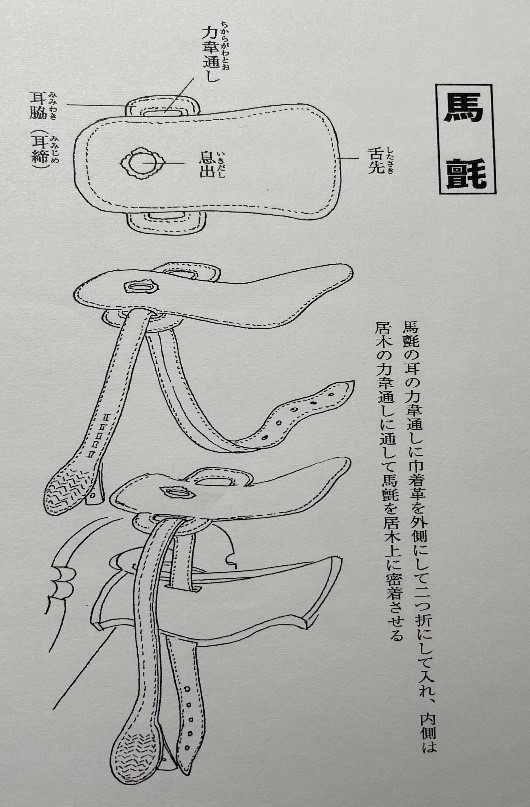

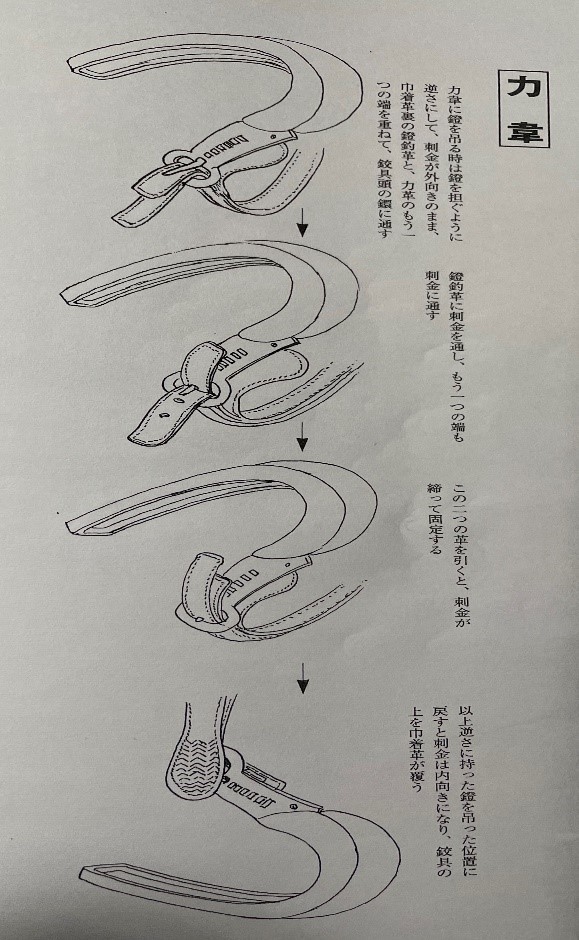

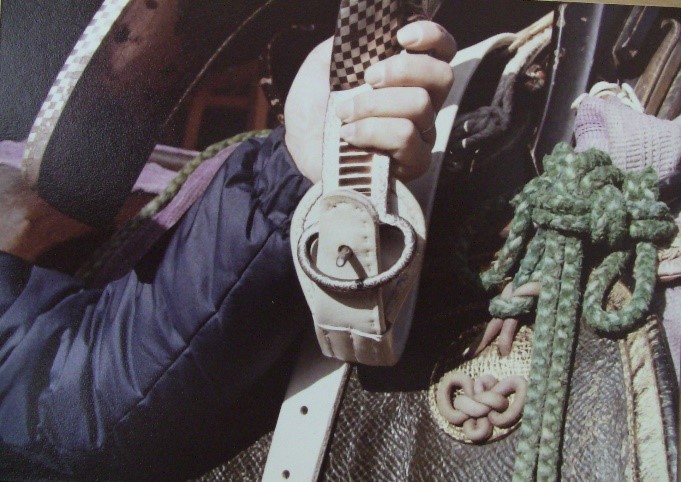

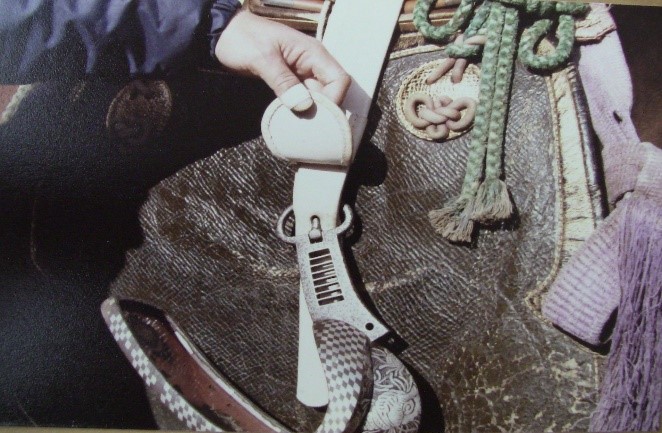

力革

鐙と鞍を繋ぐ革帯。居木の力革通しの穴に二つ折りにし先端を鐙の鉸具に通して鐙を固定して下げます。長さ2尺8寸(約84㎝)、巾2寸5分(約7.5㎝)。

馬氈

居木の上に乗せる革の蒲団状の物、力革を通す穴があります。

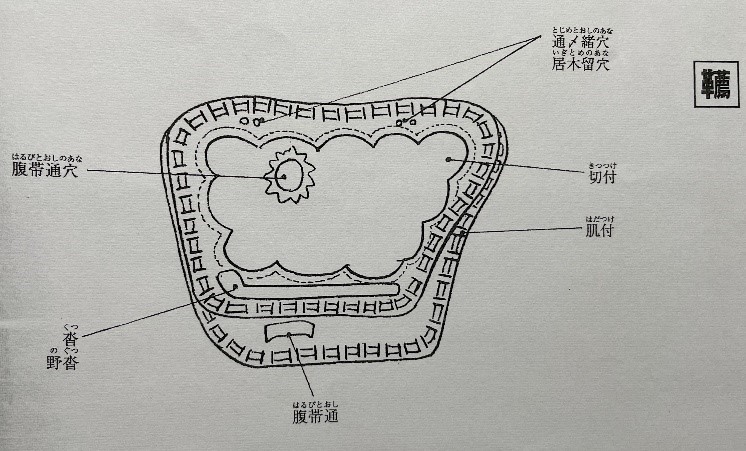

切付・肌付

韉ともいい、馬の背に乗せその上に鞍をつけます。鞍が固定され安定します。切付には、毛皮を用います。豹は四位以上の者、虎は五位の者、水豹は六位の者が使用しました。

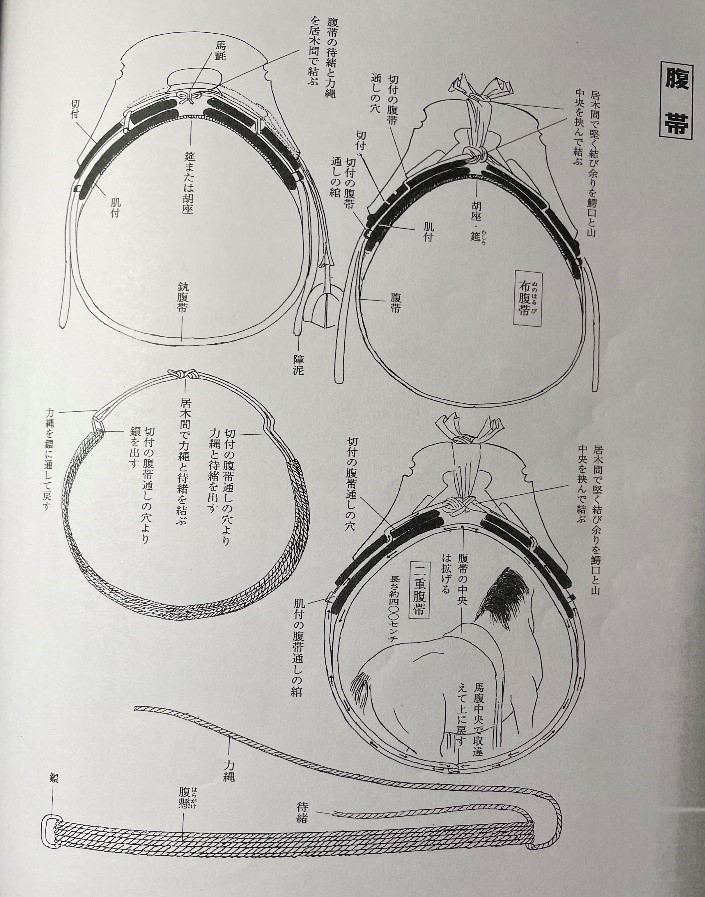

腹帯

日本では、布を畳んで帯として用いました。

轡

面懸をつけ轡を安定させ手綱をつけて馬を操作します。ほとんど鍛鉄製です。

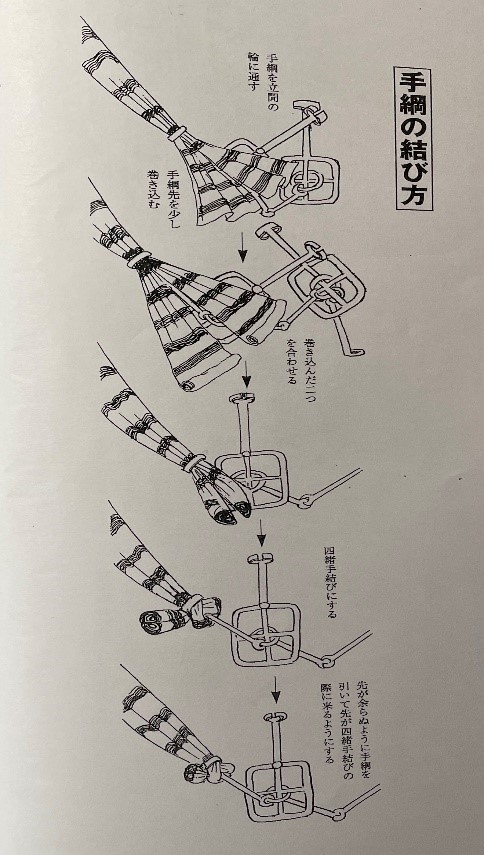

手綱

日本では、平安時代から、布を畳んで帯として用いました。緂染は、身分により、蘇芳緂は四位以上、楝緂(青緂)は四位以下であり、緋緂染は祭使が用いました。手綱は四つ折りします。先を広げ立聞の輪に通してから先を巻き、再び四つ折りにして結びます。

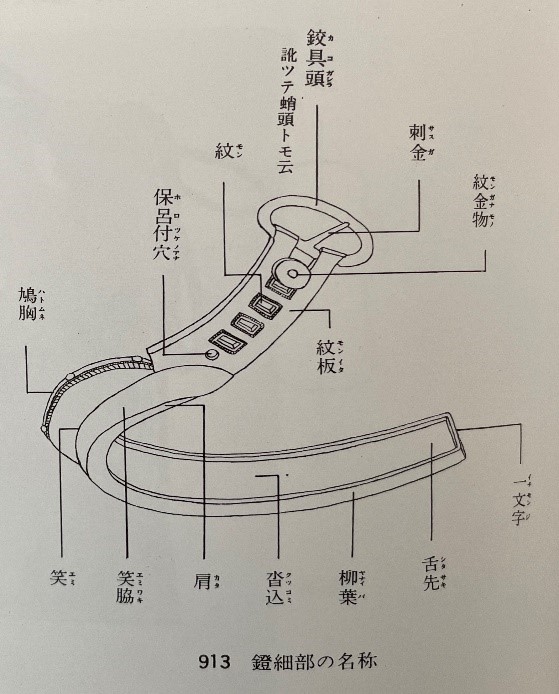

鐙

古くは、輪鐙、壺鐙、平安時代は半舌鐙で、それ以降は舌長鐙が長く踏襲されました。

前輪

正三角形の中央頂点から底上に伸ばした線を円の直径として、州浜の上線から山中央までの長さが円の直径の3分の1になります。

三懸の取付

胸懸

尻懸(鞦)

面懸

腹帯取付

向かって左の紐を引くと締まる

数回同じことを繰り返す

(写真撮影 岡本)

鐙の取付

参考文献

- 『日本馬術史』 山内保次ほか 原書房 1941年

- 『日本の合戦武具事典』第三部 笹間良彦 柏書房 1999年

- 『有職故実図鑑』 河鰭実英編 東京堂出版 1971年