現在の宮中祭祀の概要

皇室の祭祀は、多くが皇居吹上御苑の御所に近い「宮中三殿」において営まれます。その内容は天皇や皇室のための私的な祈願ではなく、国家・国民全体のため(さらには世界・人類のため)に祈りを捧げられるものです。

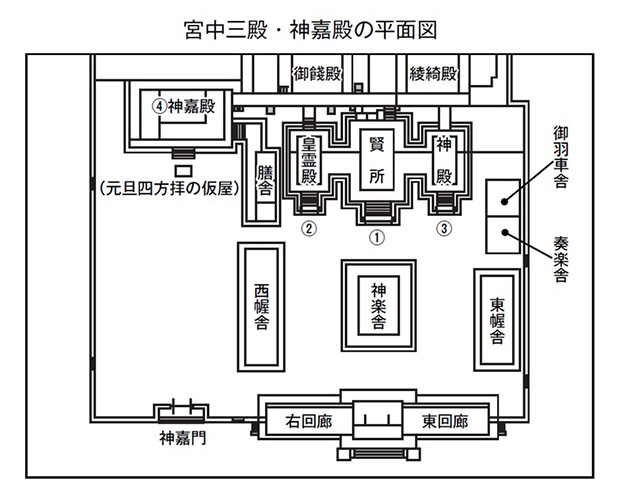

宮中三殿とは、中央に(イ)皇祖神の天照大神を祀る「賢所」、その西に(ロ)歴代天皇・皇族を祀る「皇霊殿」、その東に(ハ)全国の天神・地祇を祀る「神殿」を指しますが、(ロ)より西側の(ニ)新嘗祭のみに使われる「神嘉殿」も含まれます。

ここで行われる宮中祭祀の基本的な形体は、明治41年(1908)公布の「皇室祭祀令」に定められています。それは古代以来の神道祭祀をベースにしながら、近代的な国家的祭儀を織り込んだもので、詳細な「付式」(実施細則=マニュアル)まであります。

そのため、これは他の皇室令と一緒に、戦後(昭和22年5月)廃止されましたが、宮内庁の文書課長から、「新規定ができるまで、従前の例に準じて事務を処理する」との依命通牒が出されており、その後も宮中祭祀の準拠とされてきました。

宮中の祭祀は、大祭と小祭と他の行事に分けられます。まず大祭では、天皇が自ら祭主となって殿内(内陣)で御告文(祭文)を奏上されます。それに対して、小祭では掌典長(内廷職員)が祝詞を奏上し、天皇が内陣で拝礼されます。さらに、毎年3度の旬祭と毎朝御代拝があります。その他の行事というのは、大祭・小祭のような神饌(お供え)や御告文・祝詞のない、小祭に準ずる祭事です。(以下、略称[大][小][行])。

それを内容的に三分しますと、(一)年始・毎旬毎朝の拝礼、(二)自然神などに祈る祭祀、(三)祖先神などに祈る祭祀となり、各々次のような例があります。

- (一)

- 正月の①四方拝[行]、②歳旦祭[小]、③元始祭[大]、および毎月三旬の④旬祭と毎日早朝の⑤毎朝御代拝

- (二)

- 2月の⑥祈年祭[大]、10 月の⑦神嘗祭[大]、11月の⑧新嘗祭および6月と12月の⑨節折[行]と⑩大祓

- (三)

- ⑪先帝祭= 昭和天皇祭[大]、⑫紀元節祭[臨時御拝]、⑬神武天皇祭[大]、⑭孝明天皇例祭[小]、⑮明治天皇例祭[小]、⑯香淳皇后例祭[小]、⑰大正天皇例祭[小]、⑱天長祭、および⑲神武天皇と孝明・明治・大正各天皇と香淳皇后の式年祭[大]、⑳それ以前の歴代天皇の式年祭[小]、㉑代始め大礼関係祭祀、㉒皇族の人生儀礼関係祭祀、㉓春季の皇霊祭と神殿祭、㉔秋季の皇霊祭と神殿祭、㉕賢所御神楽[小]など。

年始と毎旬の拝礼と毎朝の御代拝

これらの祭祀について、それぞれ簡単な説明を加えておきます。

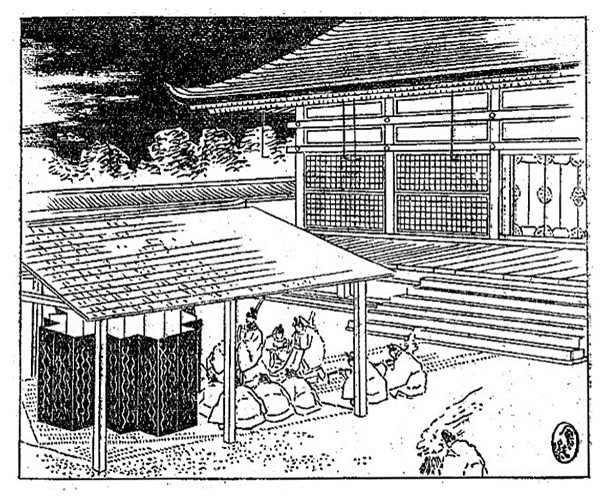

まず(一)のうち、①元旦四方拝は、平安初期(9世紀初め)の嵯峨天皇朝に始まったとみられますが、現在は明治に入ってから整えられた形で行われています。毎年元旦の午前5時半、それまでに宮中三殿の奥(北)にある綾綺殿において黄櫨染御袍(天皇専用の束帯)を召された天皇が、神嘉殿の前(南庭)に屏風で囲んだ畳敷の座へ着かれます。そして、まず西南の伊勢神宮(内宮と外宮)、ついで天地四方の神々、つぎに初代神武天皇の御陵(橿原市)と先帝昭和天皇の御陵(八王子市)、さらに武蔵国一宮の氷川神社、山城国一宮の賀茂神社(上下両社)など、主要な神々を次々と遙拝されます。

それが済むと、②歳旦祭は、6時ころから宮中三殿の賢所・皇霊殿・神殿を順に廻られて、各々の内陣で、年の始めにあたり拝礼されます。この小祭には、黄丹袍(皇太子専用の束帯)を召された皇太子も、三殿を巡拝されます。

それに対して、正月3日、あらためて皇位の元始を祝し、国家国民の繁栄を祈念する③元始祭は、大祭ですから、天皇についで皇后と皇太子・皇太子妃が順々に三殿の内陣で拝礼され、他の皇族が三殿の階下から拝礼することになっています。

一方、毎月の旬日(1日・11日・21日)には、宮中三殿で午前8時半から④旬祭が行われます。このうち1日(正月以外)は、御直衣姿の天皇が殿内で拝礼され、11日と21日は、当直の侍従が三殿の南階下から拝礼します。

また、旬日以外の毎日朝8時半、当直侍従が賢所の南階下から代拝します。しかも、その代御拝中、天皇・皇后両陛下は御所において遙拝しながら、慎まれています。

(本稿は所功『象徴天皇「高齢譲位」の真相』ベスト新書の一部を抜粋、加筆したものです)